こんにちは。

最近は3週間に1冊くらいのペースで本を読んでおり、読書を通じて様々な知識や知見、価値観に触れています。

著者の琴線に触れると、

- この人の視点がオモロイ

- 新しい自分を発見できた

- 自分の考えを再評価できた

こんな風に感じることが多く、最近は読書にハマっています。

そこで今回は、先日読んだ「リスクの心理学」で学べた、勝ち組と負け組を分けるポイントとリスクコントロールの大切さについて、皆さんにアウトプットさせて頂きます。

予めお伝えしますが、人生の勝ち組・負け組論ではなく、事業や投資の考え方です。

まぁでも少なからず、人生の歩み方についても参考にできる点はあると思います。

何かしら参考になれば幸いです。

何が勝ち組と負け組を分ける?

大きく分けると3つのポイントがあります。

- リスクをとる能力があるかどうか

- リスクをコントロールできるかどうか

- 常識に惑わされているかどうか

一つずつ紹介していきます。

リスクをとる能力があるかどうか

事業や投資の本質は、リスクをとれるかどうかです。

リスクをとらなければ事業は伸びていきませんし、もちろん継続もできないでしょう。

投資も同じで、勇気を出して取引しなければ勝つことも負けることもない。

なので、

- リスク許容度がある

- リスクに慣れている

- リスクをリスクだと感じない

といった特徴を持つ人が勝ち組になれる確率が高い。

一方、今までリスクを回避してきた人、安心・安定志向で保守的な人は負ける確率が高い。

このタイプは事業はもちろん投資にも向いていない。

なぜなら、「リスクをとれる能力」は、過去の経験で蓄積された潜在的な能力だからです。

ただ、若い頃から積極的にリスクを取ってきた人は、事業や投資に向いている傾向があるようです。

リスクをコントロールできるかどうか

リスクを取ることは、成功の保証がない世界で生きていくと決意することです。

- 失敗するかもしれない

- 笑い者になるかもしれない

- 稼げなくなるかもしれない

そんなネガティブな声には耳を傾けず、自分が作った目標、ビジョンに向かって突き進む人達が勝つ。

そこでポイントになるのが、リスクを上手にコントロールできるかどうか。

例えば、

- 自分の仮説にこだわり、継続的に利益を生み出す自己規律

- 検証データを収集し、期待値の高いポイントを見つけ出す努力

- 不確実性や予測不能性にたいし、感情的にならず思慮深く行動する

など、自分の過去の経験を理解し、考え方や視点、癖やストレス処理の特徴を把握しておけば、リスクを管理できる。

つまり、自己理解こそが成功への近道。

多くの成功者が休日に自己省察(じこせいさつ)を行っている所以は、ここにあるのかもしれません。

一方で負ける人は、自分の行動パターンを修正しない、試行錯誤しない、思考停止してしまう特徴があるようです。

常識に惑わされているかどうか

人間という生き物は、幼いころから本能的に恐怖心を抑え込むために、ものの見方、考え方が構築されます。

過去に身につけた、ものの見方、考え方をアップデートできないと、恐怖に囚われ、行動できず負ける確率が高い。

一方、勝ち組は、頭でっかちにならず、ときどき自分を否定できる人が多い。

例えば、

- この作業は合理的だと思っていたが、見方を変えると非合理かもしれない

- 結果に一喜一憂していたあまり、チャンスを逃していたことに気づかされた

- 勝ち組はごく一部ということは、負け組は同じ行動をとっている可能性がある

こんな風に、色々な視点で自分に問いを投げ、状況に応じて変化できる者がどんな時代でも生き残れると思います。

過去の価値観や習慣と縁を切らない限り、大きな結果を残すことはできないし、生き残ることもできないと著者の言葉を聞いて感じました。

普段の生活から世間の言う「常識」に対し中指を立て、「なぜ?」「Why?」と考えることは、ある意味ロックだなとも思いました。

リスクをとる能力を高める方法

以下では、事業や投資において、リスクをとる能力を高める具体的な方法をいくつか紹介します。

自己防衛本能と向き合う

人は過去の成功体験に固執したり、過去の失敗した経験を回避したり、役職やポジションにしがみつくなどの防衛本能が働きます。

ただ、これは自分を上手にコントロールしているかのように「見せている」だけ。

自分を守ろうとする行動が逆に悪い方向へと働いていることもあるので、データに基づいて判断したり、状況に応じて考え方を変えたりすることが必要かなと。

例えば、○○の施策をやると決意したにもかかわらず、数十分後には全く違うプランに変更して施策を行うなど。

瞬時に頭を切り替える能力が本能に抗う一つの手段だと感じています。

コミットメント力をつける

僕は社会人を一年間しか経験していませんが、その一年は実りある時間でした。

ベンチャー企業で、数字目標を達成するためには、いかなる手段でも達成してやるというコミットメント力が身についた感じがしています。

この能力は幼少期や学生時代から培った潜在的なものかもしれませんが、自分には負けたくない、自分との約束を守れないヤツは人との約束も守れないと思いながら今まで生きています。

話を戻しますと本書では、このコミットメント力の差によって、勝ち組、負け組が分かれると記載されていました。

一部紹介します⇓

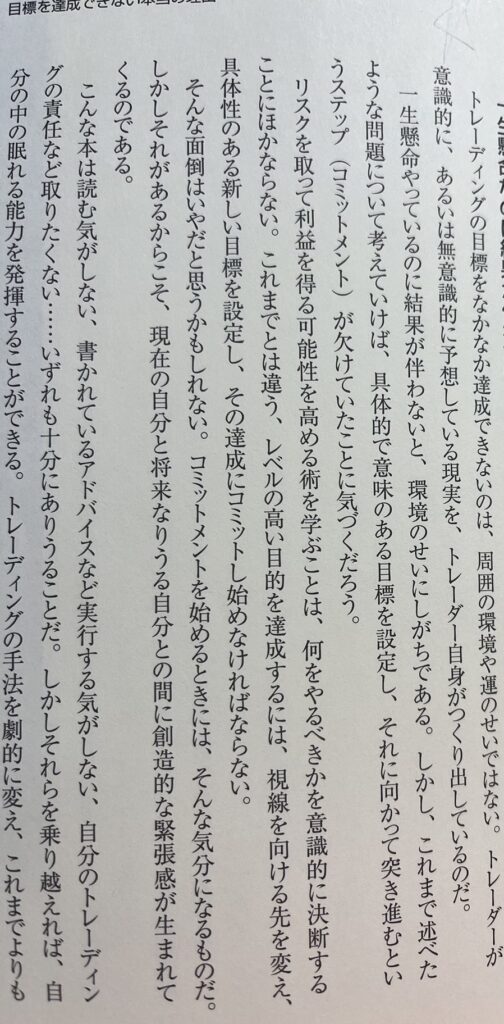

目標を達成できないのは、周囲の環境や運のせいではない。

意識的にあるいは無意識的に予想している現実を、自分自身が作り出しているのだ。

具体的で意味のある目標を設定し、それに向かって突き進むステップ(コミットメント)が欠けているに違いない。

これまでとは違う、レベルの高い目標を達成するには、視線を向ける先を変え、具体性のある新しい目標を設定する必要があり、その達成にコミットしなければならない。

「そんな面倒はいやだ」と思うかもしれない。しかし、それがあるからこそ、現在の自分と将来なりうる自分との間に創造的な緊張が生まれてくるものだ。

これはまさしく目標からの逆算思考。

目標があるからこそ、今何をするべきで何を捨てるか、どこに課題があり何を改善すればより伸びるのかなど、試行錯誤しながら常にブラシュアップできると思いました。

勝ち組と負け組は僅かな差しかない

まとめると、勝ち組と負け組は、その人のセンスの良し悪しにもよるかもしれませんが、極僅かな差しかないと感じました。

例えば、思考能力に関しては、一度常識について深掘りできるマインドが形成されれば、あらゆる視点から物事を見れるようになる。

また、コミットメント力では、エッセンシャル思考で一点集中して物事に向き合い、小さな成功体験を積み重ねていけば、自然とコミット力のある人間になれる。

はたまた、人間はある意味馬鹿な側面があるので、リスクに慣れてしまえば、リスク許容度やリスクをチャンスにする思考回路、行動パターンも自然と身につくようになる。

よって人は、自分の心理状況を常に把握し、時と場合に応じて使いこなす能力を身につけることができれば、どんなことでも成功できるのかもしれない。

そんな可能性があると感じさせてくる本でした。

ぜひ事業や投資の考え方、勝ち方に興味がある方は、「リスクの心理学」を手に取って読んでみてください。

また本を読みましたらアウトプットさせて頂きますのでよろしくお願いします。

関連記事はコチラ⇓